Cama adentro - Primera parte

En Perú existe todavía una consigna común: no es necesario respetar los derechos de las mujeres más pobres.

Tengo pendiente una solicitud de amistad en Facebook desde hace meses. La había dejado ahí, mirándome, hasta el día hoy, porque me sentía incapaz de permitir que una parte de mi infancia viniera a tocarme la puerta y a interpelarme. Se trata de Marta -llamémosla así-, la mujer que trabajó en mi casa cuando yo era niña. Según Facebook, ahora es una profesora que vive en Huánuco y tiene un hijo pequeño.

Cuando la veo en su foto de perfil, pienso que soy dos personas al mismo tiempo. Por un lado, soy una persona que sonríe y recuerda con cariño cuando ella me ayudaba a estudiar en las tardes, cuando me recogía del colegio, cuando se quedaba conmigo en la mesa cuando todos se iban porque yo comía demasiado lento. Por otro, soy alguien que no puede sentirse feliz con su recuerdo. En perspectiva, ahora, me pregunto qué hacía ella a sus dieciséis años mientras yo estudiaba todas las mañanas, cuánto cobraba, cuánto dinero tenía que enviarle a sus padres, cuán parte de mi familia podía sentirse, siendo la sobrina de mi tío político y viviendo en nuestra casa por más de ocho años. Cuando veo su perfil, también pienso que no recordaba su segundo apellido.

***

En mi familia, nos gusta pensar que somos buenas personas, que no abusamos de la gente y que somos justos. El discurso oficial dice que Marta llegó a trabajar y vivir con nosotros por la circunstancia y la oportunidad. Para mi mamá, una profesora de inicial con un sueldo estatal, que tenía dos hijos que mantener y cuidar sola, Marta era la ayuda que necesitaba y que podía pagar. Para Marta, una adolescente que quería ayudar a su familia en Huánuco, mi mamá era la empleadora recomendada. Es cierto que no hubo malicia en aquel contrato verbal y que ambas circunstancias, la de mi madre y la de Marta eran de urgencia. Sin embargo, también es cierto que no debió existir la oportunidad de que mi mamá la contratara como empleada de nuestro hogar con el sueldo ínfimo que le podíamos pagar y los derechos que no le podíamos reconocer.

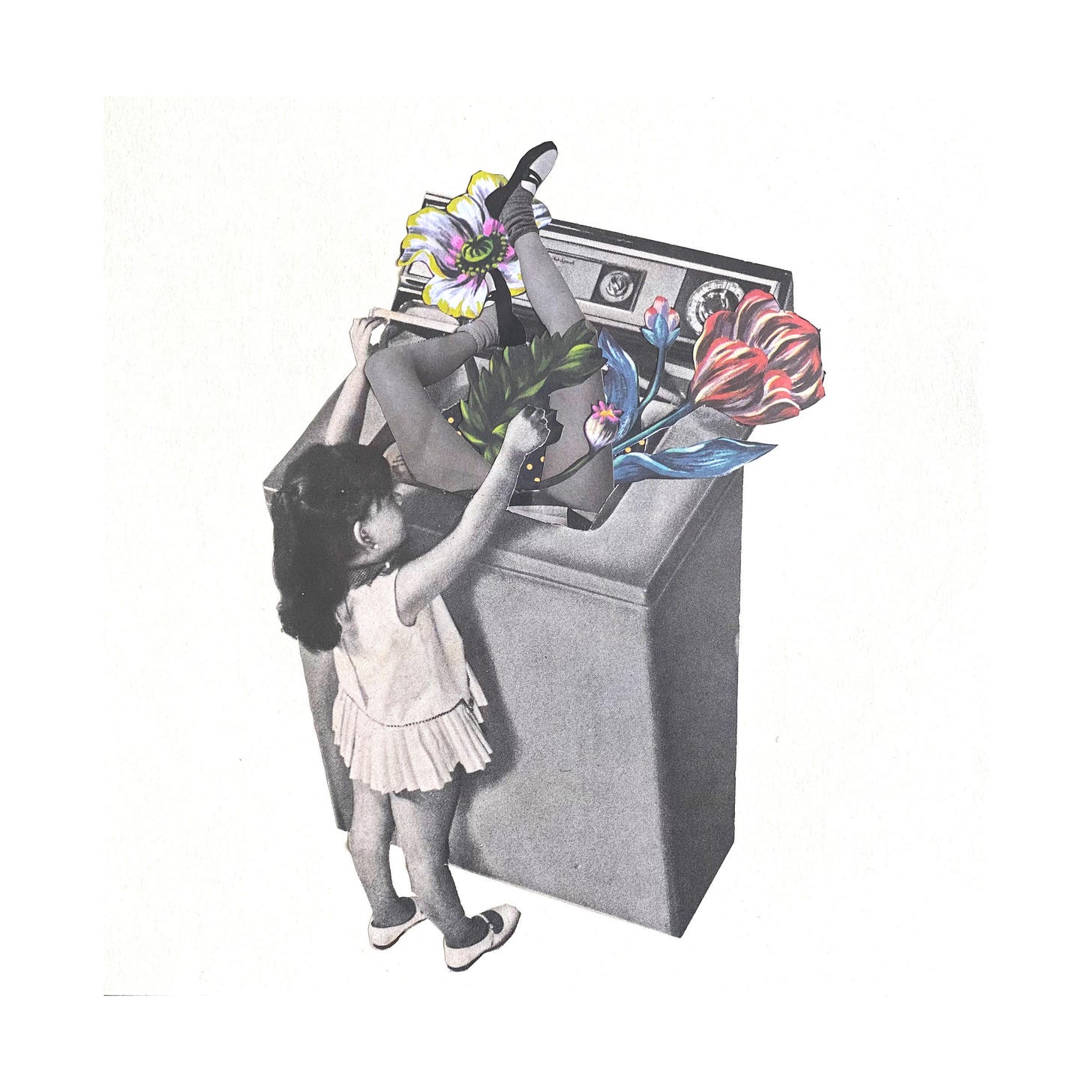

En nuestro país, no se requiere de tanto glamour para tener una empleada del hogar, como en otros países del primer mundo. Miles de peruanas –más de 300 mil, para ser exacta- trabajan en las casas limpiándolas, lavando, planchando, cocinando y cuidando a niños y ancianos; y no lo hacen como en la serie La Nana o la película Spanglish. En Perú, tanto en familias adineradas como en casas de profesoras del Estado como mi madre, existe todavía una consigna común: no es necesario respetar los derechos de las mujeres más pobres, incluso si son ellas las que nos alimentan y lavan nuestra ropa interior.

***

“Las agencias de empleo hacen trabajar gratis a las compañeras. He tenido dos casos esta mañana. Una agencia de Benavides contrató a una muchacha, la hizo trabajar dos días en edificios. Él [el gerente] recibió el sueldo y no le pagó. Le tiró la puerta en la cara. Vamos a demandarlo”, me cuenta Adelinda Diaz Uriarte, la secretaria general de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar Remunerador del Perú (FENTRAHOGARP).

***

Una casa no se limpia siempre. Más bien, una casa tiene que ser limpiada por alguien siempre. Alguien debe sacudir el polvo de las ventanas antes de echarle el limpiavidrios. Alguien tiene que sacudir o aspirar un sillón antes de volver a ponerle el forro, las mantas o las almohadas encima. Alguien debe barrer y recoger el polvo que ha caído de esas otras dos actividades en el suelo. Para luego, por supuesto, trapearlo si fuera de losetas. O aspirarlo con mucha dedicación si fuese de alfombra. O encerarlo y lustrarlo si fuese de madera. La tarea es más complicada aún con ciertos espacios de la casa como el baño o la cocina. Una vez, una amiga mía, que acababa de mudarse sola, tuvo que ir a emergencias porque mezcló vinagre y lejía para intentar limpiar el moho acumulado de un par de semanas en la cortina de su ducha, y se intoxicó al oler dicha mezcla.

Si eres una trabajadora del hogar, tú eres ese alguien que realiza esas tareas. Y las haces mientras cuidas el sueño de los bebés de la casa, preparas la comida, alimentas al perro o al gato, vigilas el juego de los niños que ya caminan, vigilas que el perro no rompa nada o que el niño no rompa nada, o compras más gas para la cocina, lavas la ropa a mano o a máquina, mientras menstrúas, intentas estudiar para terminar el colegio o una carrera, mientras sueñas, mientras te enojas, mientras piensas.

Más allá de cuánto nos importe o hayamos pensado al respecto, lo cierto es que todo ambiente construido por los seres humanos necesita ser limpiado o tener un mantenimiento adecuado. Ni nosotros ni los animales barremos un bosque, ni aspiramos una montaña, ni trapeamos un río. Y no me refiero a que no tengamos que cuidar el medio ambiente, sino a que cada edificio, casa, departamento, baño, cocina, salón, habitación, pasadizo, techo, piso, lunas, etc. requiere de alguien para estar limpio o lo suficientemente cuidado como para que perdure en el tiempo. Y ese alguien está realizando un trabajo reconocido como tal por la ley. En nuestro país, existe esa ley y tiene un número inmemorable: 27986.

Las labores de una trabajadora del hogar son despreciadas por una visión del mundo en la que solamente se valora y admira un saber y hacer elaborados sobre la base de la ciencia, la tecnología, la fuerza, la academia, la política o los negocios. Como lo dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es extensa la tradición de que las mujeres nos encarguemos del cuidado de la esfera privada. No es casualidad que en un mundo profundamente misógino sea precisamente esta actividad la que es relegada a diferencia de las que se desarrollan en la esfera política o pública. Como lo dice Adelinda Díaz: “[Las trabajadoras del hogar] somos parte del trabajo del cuidado, pero del trabajo del cuidado mal pagado, que es algo que nos articula a todas las mujeres. Somos un sector fundamental y pilar en el desarrollo de un país. ¿Quién no come? ¿Quién no quiere vivir limpio?”.

Una campaña publicitaria del año pasado que buscaba ayudar a la formalización del trabajo de las empleadas del hogar nos lo dejó bastante claro. Su eslogan decía: “La mujer que trabaja hoy es súper héroe; quien la ayuda, también”. Dicha campaña tenía las de ganar: reivindicaba el rol de la mujer como una persona que trabaja y te invitaba a que registraras a las trabajadoras del hogar en el seguro social y el sistema de pensiones. Sin embargo, la campaña perdió, porque no se percató de que es un problema legal afirmar que el trabajo de estas más de 300 mil mujeres es solamente “una ayuda”.

En un mundo productivo en el que la mayoría necesita salir a trabajar para sobrevivir, la existencia del trabajo del hogar y, por ende, de las trabajadoras es necesaria. No obstante, en Perú, no se supervisa adecuadamente ni la población está dispuesta a cumplir la ley que reconoce el trabajo de las empleadas del hogar. Es más, este régimen laboral y esta ley en específico no ostentan los derechos que instancias internacionales y de derechos humanos recomiendan firmemente. Según la OIT, “el trabajo doméstico remunerado constituye una de las ocupaciones con peor calidad de empleo en el mundo: extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social y alto nivel de incumplimiento de las normas laborales”.

***

“Hace un tiempo hicimos una marcha en Miraflores y fue una compañera que estaba muy nerviosa”, me cuenta Clementina Serrano Méjico, presidenta del Instituto de Promoción y Formación de Trabajadoras del Hogar (IPROFOTH).

– Estoy temblando.

– ¿Por qué?

– Lo que me ha pasado en mi trabajo es algo horrible. Yo trabajo en servicio, y la señora tiene un hijo, un joven de 24 años. Ese chico, cada vez que defeca, no sé qué hace, pero la pared del baño la embarra. Yo le he dicho varias veces a su mamá. Pero lo que hoy ha hecho, no te vas a imaginar.

“Yo pensé que la había violentado, que la había querido violar”, continúa Clementina.

– Como yo ya le había avisado a su mamá y le ha llamado la atención de lo que hace, hoy me senté a comer en la cocina donde como siempre. El chico vino, pasó así como empujándome y saco su flema de su boca y la escupió en mi plato. En el plato que estoy comiendo.

“Qué maldito”, le digo.

– Eso me ha hecho mucho daño y me ha afectado y estoy temblando.

– Tú no puedes quedarte ni un minuto más en esa casa.

“Él escupe al plato donde ella está comiendo su comida. ¿Eso qué es? Eso es humillación. Es ofenderla en lo más profundo de su dignidad como persona, como ser humano”, me dice Clementina mirándome a los ojos.

“Como si fuese una esclava”, le respondo.

“Como si fuese cualquier cosa. Uno escupe en la tierra, porque tienes la necesidad de escupir. Hay cosas así, cosas feas”, me dice.

Con el cierre del texto quedé 😮

Hay una conversación reciente en casa sobre ese tema. Crecí en una familia donde mi madre, madre soltera, en algún momento y por falta de recursos (o exceso de pobreza) decidió trabajar en servicio doméstico. Sufrió humillaciones parecidas de niños y niñas. En algún momento decidió buscarse la vida con otros trabajos en casa, vendiendo lo que podía. Hoy en día lo veo como un acto de dignidad, haciendo cosas donde ganaba menos pero a la vez se libraba de humillaciones por fuera. No hay dinero que pague una humillación.

Hoy en en casa está cayendo el peso de esa necesidad de estar limpia. La vida no nos alcanza para trabajar, sostener gastos y deudas y a la vez sacar tiempo para tener todo como quisiéramos, con la ventaja que no tenemos hijos. Entonces, digamos que hay la posibilidad de pagar para que alguien limpie. Entonces vienen a mi mente recuerdos. La pregunta a resolver y que no logro resolver es ¿Cómo puedo tener en casa a alguien encargándose de mi mugre? ¿Cómo evitar esa relación de poder, de mando.... así esté pagando?

En lo personal me cuesta imaginarme esa relación, al sol de hoy, no me he atrevido, no he podido pagar para que se encarguen de lavar mi ropa interior. Me cuesta, no se por cuánto tiempo. Ojalá por siempre 🤷🏽♂️